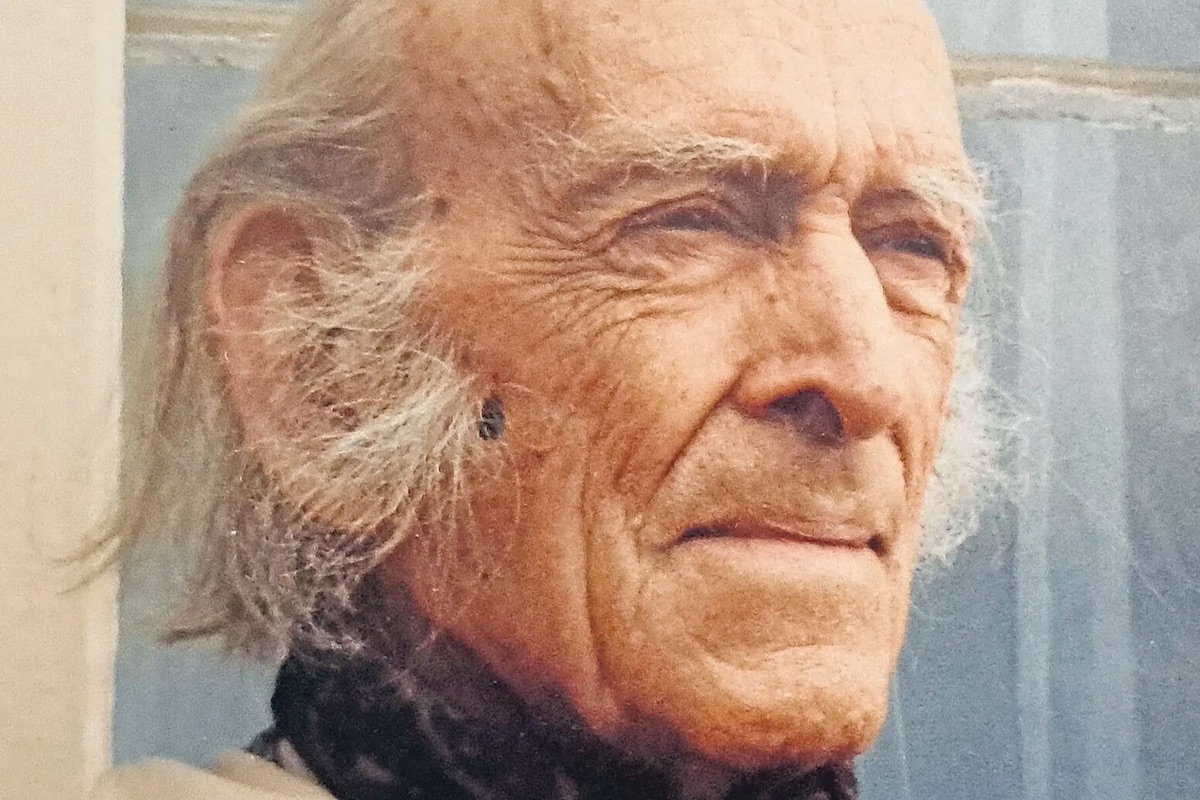

Текст Герберта Витценманна, ученика Рудольфа Штайнера, Эдмунда Гуссерля и Карла Ясперса по поводу медитации и отличий архаичных подходов и современных. В этом немного отмечается его 120-летие. А вообще это предисловие к его книге «Что такое медитация?»

Настоящий очерк представляет собой расширенный вариант лекции, прочитанной автором осенью 1981 г. в Арлескайме (Швейцария). Он посвящен истолкованию и реализации грамматического значения латинского слова «meditari» («обдумывать, размышлять»). Это слово — депоненс, отложительный глагол, имеющий форму страдательного залога, а значение действительного. В подобных глаголах выражена великая мудрость языка. Ведь они показывают, что действие и претерпевание, деяние и страдание переплетаются между собой и могут чередоваться. Примечательно, что латинское слово «morior» («я умираю») — депоненс. Глубокое размышление есть действие, претерпевающее наполнение по мере его совершения, т. е. действие с оттенком пассивности, что, наверное, ясно и без всяких подробных обоснований. Ниже разъясняется, что в подразумеваемой здесь медитации действие и претерпевание переплетаются, то, каким образом это происходит, какое значение это имеет для медитанта и каков смысл медитации в той действительности, к которой мы принадлежим.

Предпринятая в настоящей работе характеристика медитации, одновременно представляющая собой введение в ее практику, претендует на современность по следующим причинам. Она обращена к сознанию представителя нынешней западной цивилизации, т. е. к той трезвости и самоосознанности, какие выработались под влиянием современного естествознания, распространившегося на весь мир. Кроме того, в ней показано, что под поверхностью такого сознания залетает и действует подсознательный глубинный слой, и его осознание уже означает вхождение в практику медитации. Это доказывает, что естественнонаучное (а значит, материалистическое) сознание современного человека зиждется на потенциально медитативной почве и без нее его бы не существовало, а вдобавок подразумевает, что всякий представитель европейской культуры, т. е. европейски образованный и мыслящий человек, может в любой момент найти отправную точки и основание для медитативной практики в самом себе. И, наконец, соответствие современным требованиям, о коем заявляет и к коему стремится автор, предполагает такой подход к раскрытию смысла медитации, который согласуется с пониманием действительности, достигаемым при помощи строгих естественнонаучных методов познания.

Руководствуясь такими ориентирами, данный очерк ставит своей задачей удовлетворить широко распространенную ныне потребность в медитации. Хотелось бы сразу отмежеваться от бесчисленных медитативных практик восточного и западного происхождения, зачастую некритично перенимаемых или реализуемых в рамках утративших актуальность традиций. Встречаются попытки приспособить (порой самым гротескным и сомнительным образом) традиционные формы медитации к нуждам современности. Но даже и тогда (насколько известно автору) в них не обнаруживается заметного сходства с тем абсолютно оригинальным подходом, который выстраивается далее с опорой на духовную науку Рудольфа Штейнера.

Прежде чем повести речь о сущности и практике современной медитации, приведем несколько примеров для ее характеристики «от противного». Чем не является подразумеваемая здесь медитация, можно понять, познакомившись с рядом традиционных медитативных практик, проникших в западный мир (и оказавшихся подчас весьма влиятельными).

В своей книге «Путь к просветлению, тайные учения и церемонии Тибета» Александра Давид-Неэль, более двадцати лет изучавшая теорию и практику тибетской медитации, пишет: «Ламаисты особенно выделяют это учение о не-самости, расчленяя третье положение («Ганзаг-даг-мед-па, чой-даг-мед-па» — Все вещи лишены «я» – прим. авт.) на два подпункта. Они утверждают: на более низком уровне просветления человек постигает, что его собственная личность — это круговорот непрестанно изменяющихся образований, но идея “Я” еще сохраняется. Полное осознание того, что все сущее в равной мере лишено “Я”, указывает на полное Просветление. «Тибетцы расширили эту формулу, чтобы еще сильнее подчеркнуть ее абсолютный, безусловный характер. Они говорят: “Ни в одном человеке не живет эго, ни одна вещь не обладает эго”». «Вершина последней, высшей мысли — молчание… В этом молчании царит абсолютная аморфность: “нирвана”». Такое подавление индивидуации и процесса индивидуации (а она, как станет ясно в дальнейшем, пронизывает всю действительность и составляет ее смысл) кардинально противоречит описанному здесь пути медитации, имеющему отправной точкой духовную науку Рудольфа Штейнера. В его основе лежит понимание, что все мировое развитие есть грандиозный процесс индивидуации, и что смысл человеческого бытия состоит в переходе индивидуации под влиянием внешних сил к самоиндивидуации. Этот переход и есть то место, откуда берет начало современная медитация.

Александре Давид-Неэль практически вторит Герта Италь, «первая западная женщина», которой было разрешено остаться в дзен-буддийском монастыре в Кобе (Япония). Она оставила впечатляющие записи об опыте, приобретенном под наставничеством одного из величайших современных учителей дзен. По ее словам, цель медитативного пути в дзен-буддизме, развившемся из буддизма Махаяны, состоит в «освобождении от перерождений посредством растворения во Всеедином». Этот медитативный путь «означает постепенное отрешение от всего представимого, от всех индивидуальных качеств, вплоть до самых превосходных, “обладателем” которых мнит себя медитант. В конечном итоге опустошение должно дойти до таких пределов, что собственное ничто станет абсолютным, обрушив последний барьер, и прорыв во Всеединое совершится внезапно, как бы естественным образом. Этот процесс связан с ощущением счастья, неописуемым земными словами. И тогда человек обретает свободу, и свобода эта абсолютна» (сатори). Итак, обретаемая в результате медитации свобода есть освобождение от помех (а с точки зрения дзен-буддизма, такой помехой является любая индивидуация), и то, что достигается устранением этих помех, но не высшая форма индивидуации, достигаемая современной культурой медитации, — совершенно новое, нигде не преданное содержание сознания и реальности, возникающее только благодаря человеку. Правда, упомянутое отрешение от представимого происходит также и в современной медитации, однако, в отличие от дзен-буддизма, оно ведет не к деиндивидуализации, а подводит к сверхпредставимому, к осознанию «живых понятий» (первобразов, универсалий). Такое осознание ведет не к безответственной свободе от всякой самостоятельности, а к свободе как высшей ответственности за собственную высшую сущность и ее непреходящую ценность, несомненную, интуитивно очевидную. Опыт абсолютного ничто в собственном существе и абсолютного опустошения сознания есть неотъемлемая часть также и современного медитативного пути (как будет показано ниже). Но если для современного душевно‑духовного развития он всего лишь ступень на пути гораздо более протяженном, лишь часть гораздо более обширного опыта, то здесь он возводится в ранг наивысшей цели.

В полном соответствии с приведенными выше цитатами высказывается Д. Т. Судзуки: «Таким образом, сатори всегда свойственна иррациональность, необъяснимость и непередаваемость». «Когда нэмбуцу (размышление о Будде) выливается в происшествие дхарани (заклинания), в котором отсутствует сознательное обращение к смыслу, буквальному и благочестивому, оно приводит к такому состоянию сознания, при котором сметаются прочь все дрейфующие на поверхности идеи и чувства. Говоря в этических терминах, это ситуация невинности, поскольку в ней нет различения добра и зла, и потому учителя дзёдо утверждают, что нэнбутью уничтожает все грехи, свершенные в течение бесчисленных предыдущих жизней». Т. е., в отличие от среднеевропейской традиции (Лессинг, И. Г. Фихте и др.), прохождение через перевоплощения рассматривается не как путь к все большей и большей индивидуации, а, напротив, как устранение индивидуального начала. «Злейшим врагом дзена является… разум, который проявляется в упорном разделении субъекта и объекта». Духовнонаучная интуиция — это тоже сверхсубъектный и сверхобъектный опыт, осознание взаимного откровения, происходящего в обмене сущностями. Однако осмысленное интуитивно не существует таким же самым образом до интуиции и не всплывает в ней за счет устранения всего того, что отлично от проявляемой им сущности. Напротив, представляя собой полное слияние сущностей (а потому устранение всего субъективного), современная интуиция в то же время порождает совершенно новый род бытия, до и вне интуиции не существующий. Следовательно, слияние сущностей в интуиции есть переход в новый масштаб бытия, как для осмысливающего сознания, так и для осмысливаемого содержания сознания. Этот новый масштаб бытия абсолютно человечен, однако не является предданным, он достигается и реализуется только в интуиции как более высокий по сравнению с до‑интуитивным род бытия для обоих участвующих в слиянии частей. Отложительное «meditari» распространяется на оба аспекта сознания, сливающиеся друг с другом в интуиции.

В конце своей книги Судзуки цитирует письмо учителя дзен Хакуина. Вот выдержка из него: «В этот высший мир (опыта дзен) нирвана и сансара подобны вчерашнему сну; океан миров великого хилиокосма кажется лишь мыльным пузырем; все святые прошлого, настоящего и будущего — не более чем вспышки молнии. Это величайший миг сатории, знаменующий “хэ ти и ся” (восклицанием “хэ”!)». А вот созвучный текст: «Будда проходит четыре ступени погружения Сферы Чистых Форм и четыре самапатти Сферы Бесформенного. Он достигает Вершины Существования, равнодушия Прекращения. Затем он еще раз проходит все восемь ступеней и вновь перемещается на ступени погружения. С последней ступени, кармически нейтрального места (санскр. “avyâkṛta”), он входит в Нирвану. Земля содрогается, звезды падают вниз, все четыре стороны света наполняются радужным светом и музыкой». В суфизме это именуется «фана фи’л фана» — исчезновение в исчезновении.

Но как бы ни описывалось высшее переживание, «последняя реальность» — как абсолютная ли пустота или как предельная наполненность, — с точки зрения религии и цели современной медитации не столь уж и важно. Ведь в обоих случаях речь идет о претерпевании (зависящем от того, чему предшествует), каковое подготавливается и достигается медитативным путем, однако не должно поглощать смысла жизни, не позволяя ему внести в абсолютное своего, сугубо индивидуального вклада. Смысл же медитативного пути, рассматриваемого ниже, заключается в нем самом, а не только в его цели (имеющей, тем не менее, величайшее значение) и в ее достижении, т. е. не в претерпевании, а в действии, без претерпевания, разумеется, невозможном. Решительная новизна — и настоящее исследование нацелено на то, чтобы помочь не только осознать, но и реализовать ее, — заключается в возможности медитации, рассматриваемой как высшая форма проявления индивидуации. Понимаемая как смысл мира и одновременно человека, она равнозначна смыслу медитации. Только при таком смыслопонимании возможна медитация познавательная, направляемая не только слепым (и, по сути, эгоистичным) стремлением к самосовершенствованию. Смысл современной медитации заключается не в претерпевании, а в действии,в реализации высшей формы индивидуализации. Для современной медитации главное — не получение, а действие и приложение усилий, причем относится это не только к ее подготовке, но, в том числе, и прежде всего, к ее результату. Возникающее в итоге совершенно новое содержание сознания есть в то же время совершенное новое содержание мира, порождаемое свободным действием человека. В том и состоит ценность, смысл и социальная значимость медитации: она обогащает не одного человека, а человеческую природу вообще. Такая медитативная индивидуация невозможна без уяснения ее сущности, с другой же стороны, она сама пронизана светом познания.

Итак, основное отличие современной, духовнонаучной медитации от древней восточной заключается не в том, что, в отличие от последней, она не отказывается от индивидуального сознания, а сохраняет и усиливает его. Основная ее специфика в том, что, являясь высшей формой индивидуации, она обретает свое глубочайшее значение не в претерпевании, а в действии, что и составляет ее суть, смысл и познавательную значимость, каковая представляет собой как бы ее агрегатное состояние. А потому, характеризуя медитацию следующим образом: «Эта последняя реальность, ощущаемая как Божественное или Ничто‑существо, может пониматься еще и как предельная наполненность и припинчивая этой “основной форме всякого религиозного опыта, от библейского Господа Бога до нирваны” “чрезвычайную мистичность”, Э. И. Юнгклауссен (из Ордена бенедиктинцев, цитируется его книга «Современные практики медитации») прав постольку, поскольку описывает не современную форму медитации. Задача настоящего очерка — осмыслить ее как форму проявления и реализацию свободы человека. При помощи естественнонаучных методов в нем намерено показать, как современная медитация результирует из человеческой свободы и какой смысл она через нее обретает. Только так можно отделить медитацию от приносящего ее значение соседства со стремлением к самосовершенствованию.

Из множества попыток (порой гротескных) представителей восточных медитативных практик приблизить Запад к их пониманию достаточно привести всего два примера. Лос-анджелесским издательством «Self Realisation Fellowship» («Содружество самореализации») выпущена книга Парамахансы Йогананды «Медитация для реализации». Аннотация к ней дополнена следующим примечанием: «”Содружество самореализации” — некоммерческая несектантская организация, основанная Парамахансой Йоганандой в 1920 г. в Америке. Искатели истины, интересующиеся учением Парамахансы Йогананды и его лекциями (на немецком языке), могут обращаться в Содружество самореализации для получения… бесплатных проспектов».

В книге содержатся молитвы и медитации, представляющие собою смесь христианских (или, скорее, полагаемых таковыми) и восточных представлений, большинство из которых сопровождается рекомендациями относительно позы и концентрации на определенных органах. Здесь читатель найдет «толкование таких понятий, как “Ом” и “сознание Христа”», «медитацию о Христе», «рождественские медитации», медитацию под названием «преображающий Христос» и пр. Книга представляет собой руководство по обретению счастья, каковым и именуется. «О божественный, беззвучный смех, будь увековечен под куполом моего спокойствия и смейся из моей души. Я попытаюсь стать миллионером счастья, скопив состояние из монет Твоего царства — из вечно нового блаженства. Так одновременно я удовлетворю желание духовного и материального богатства».

Столь же наивные, обращенные к вожделеющей части души представления о практиках самосовершенствования, возвращающих в первобытное райское состояние, заполняют целый сектор литературы: вот, к примеру, цитата из книги Торвальда Детлефсена «Судьба как шанс»: «Любовь преодолевает противоречия и восстанавливает в человеке целостность сознания, утраченную когда-то вследствие грехопадения».

Со стороны католиков также предпринимаются попытки соединения христианских и восточных представлений в оправдании способности к деперсонализации, например у Хьюго Эномии-Лассаля из ордена иезуитов в книге «Дзен-медитции для христиан».

Другим примером приближения восточного сознания к западному и попытки его осмысления является Шри Ауробиндо, завоевавший мировую славу (ныне уже померкшую). О нём восторженно отзывался Ромен Роллан: «Величайший толкователь Индии, реализовавший самый совершенный синтез, которого мог достигнуть гений Запада и Востока». Его принципиальная позиция также направлена не на реализацию свободы, а на претерпевание-приобретение, что подтверждается высказываниями такого рода: «Для достижения более великого совершенства необходимо, чтобы в существо низошла более высокая сила и овладела всеми его функциями. Таким образом, второй стадией этой йоги становится целенаправленная передача всех движений природы в руки этой более великой силы и замена личного усилия ее влиянием, управлением и действием. Все это должно продолжаться до тех пор, пока Божественное, к которому мы стремимся, не станет непосредственным владыкой йоги и не осуществит полное духовное и совершенное преображение существа». Правда, Ауробиндо подчеркивает личностную (т. е. сверхличностную) природу Бога (в чем проявляется старание приблизиться к западному пониманию), однако не замечает сопряженной с этим проблемы. Ведь в представлении о сверхчеловеческой личности должен содержаться, по крайней мере, приблизительно, подобное содержание сознанию, которое постигает самое себя через свободную мысленную и осознанную деятельность, т. е. может ли сверхличность в формальном плане представлять собой нечто большее, чем абстрактную идею, а в содержательном отличаться от субличности, если в собственном существе не достигнуты хотя бы начатки переживания сверхсубъективности и сверхобъективности. Ответа на этот вопрос не дают также и приближенные к западному мышлению формулировки такого рода: «В любом случае Бог есть существо, а не абстрактное существование или состояние чистой вневременной бесконечности; первоначальное и всеобщее существование есть “Он”, Бог есть личность над всеми личностями, обитель и отечество всех душ». «Квинтэссенция всякого духовного знания есть внутреннее сознание. Каждое действие человека должно быть выражением этого самосознания». «В своих письмах к некоторым садхакам я подчеркивал в ней (“новой” йоге Ауробиндо) новое с тем, чтобы объяснить им, что недостаточно, с моей точки зрения, только следовать задачам старых школ и повторять их, что я ставлю перед ними цель, которой пока еще никто не достиг и даже никто пока еще не мог себе ясно представить, несмотря на то, что она является единственным, хотя до сих пор и скрытым результатом всех духовных усилий прошлого». На первый взгляд приведенные цитаты, как и многие другие высказывания Ауробиндо, отходят от восточной традиции, он и сам подчеркивает: «Ведь на самом деле между духовной жизнью Востока и Запада нет никакого принципиального различия». Но все-таки образ мыслей и медитативная практика, которых придерживается он, не имеют никакого сходства с тем способом и с той практикой познания, какие рассматриваются ниже, о чем свидетельствуют такие высказывания: «Поскольку Сознание — Сила вечного Существования — является вселенским творцом, то природа данного мира будет зависеть от того, какое самообразование этого Сознания выражается в этом мире. Равным образом, видения и представления индивидуального существа о мире будут зависеть от положения или процесса, который это Сознание предполагает в нем». Такой подход резко высвечивает различия, в существовании которых необходимо отдавать себе отчет. Описываемое Ауробиндо универсальное сознание-творец соответствует (при духовном миропонимании) такому состоянию сознания, которое лишь предваряет то медитативное сознание, о каком говорится ниже. Безусловно, «домедитативное» сознание (как и вообще все формы существования без медитативной работы над собой) есть форма выражения универсального сознания. То же современное медитативное сознание, о каком говорится здесь, представляет собой проникновение индивидуального сознания в универсальное. Следовательно, в своей «новой» йоге Ауробиндо описывает, по существу, старое сознание, а та медитация, о какой он говорит, представляет собой домедитативное, по сравнению с духовнонаучной медитацией, состояние, подлежащее преодолению в ходе подлинного прогресса сознания. Для большей ясности прибавим следующие слова Ауробиндо: «Нисхождение Сверхразума не в состоянии полностью устранить неведения в земной эволюции». «Конечная смысловая связь нашего жизненного пути, с одной стороны, и цели мира, с другой, ускользает от нашего понимания». «Коренные силы человека внизу — иррациональны, а наверху — сверхрациональны». Бесспорно, в разумном контексте слово «сверхрациональны» было бы уместно. Однако его адекватное времени осмысление возможно только через развитие ясности, свойственной нынешнему предметному сознанию.

В этом кратком обзоре не предполагалось давать всесторонней и глубокой оценки всех вариаций восточного сознания и соответствующих им медитативных техник, не говоря уже об их широко распространенных ныне искажениях и ложных толкованиях. На примере отдельных мировоззренческих установок, утвердившихся в западном мире (в чистом или существенно переиначенном виде), в нем намечалось лишь обрисовать противоположность того, о чем пойдет речь ниже. Чтобы максимально четко подчеркнуть то своеобразие, каким отличается предмет и цель дальнейшего рассмотрения, необходимо было сопоставить его с взглядами и тенденциями, способными стать серьезнейшим препятствием в развитии современного сознания.

При внимательном, беспристрастном и благосклонном прочтении последующих рассуждений затруднений с их пониманием не возникнет. Они беспредпосылочны, а, следовательно, касаются только того, что всякий современный читатель может пронаблюдать в собственном сознании, а затем оценить. Правда, в них не делается уступок привычному ныне удобству, когда читателя снабжают готовыми фактами без всякого труда с его стороны. Рассуждения намеренно выстроены таким образом, что от желающих познакомиться с ними потребуются известные усилия. Они составляют неотъемлемую особенность описываемого здесь пути медитации, где никому не суждено сорвать плодов, созревших вне его души, пути, обретающем свой главный смысл в неослабном старании.

Герберт Витценман

Гармиш-Партенкирхен, Пасха 1982 г.